擁抱故障:為何云原生網絡功能(CNF)韌性是可靠5G網絡的基石

隨著5G網絡向云原生架構轉型,將韌性構建到云原生網絡功能(CNFs)中對于確保可靠性、服務連續性和運營敏捷性至關重要。

——

云原生范式的轉變

5G網絡正在經歷一場深刻的變革——從基于硬件的基礎設施向云原生架構遷移。這一轉變帶來了可擴展性、靈活性和敏捷性的承諾。然而,它也引入了新的復雜性,特別是在可靠性方面。云原生網絡功能(CNFs)是這一演進的核心。它們優雅地處理故障的能力,定義了5G網絡的真正韌性。

在傳統的電信基礎設施中,硬件故障往往意味著整個系統的停機。相比之下,CNFs被設計為能夠在運行中動態恢復、重啟和重新配置。然而,要實現這種級別的穩健性,需要深思熟慮的設計選擇、嚴格的測試,以及將故障視為運營模型一部分的心態。

理解CNF韌性

CNF韌性指的是這些軟件功能在面臨故障時(無論是在進程、Pod、節點還是服務層面)能夠承受并恢復的能力。與單一的應用不同,CNFs在容器化環境中運行,其中像Kubernetes這樣的編排平臺管理著它們的生命周期。然而,這種編排并不天生保證韌性,它只是提供了工具。CNF的真正韌性取決于它的構建方式、在壓力下的行為方式,以及它如何與周圍的生態系統集成。正確的架構和運營選擇,可以在優雅恢復和災難性服務中斷之間產生天壤之別。

為何CNF故障是不可避免的——也是必要的

故障不再是一種必須不惜一切代價避免的異常情況。在云原生環境中,故障是意料之中的——甚至被視為系統正常行為的一部分而被接受。容器會崩潰,Pod會重啟,節點會變得不可用。重要的是,不是故障是否會發生,而是系統如何響應。

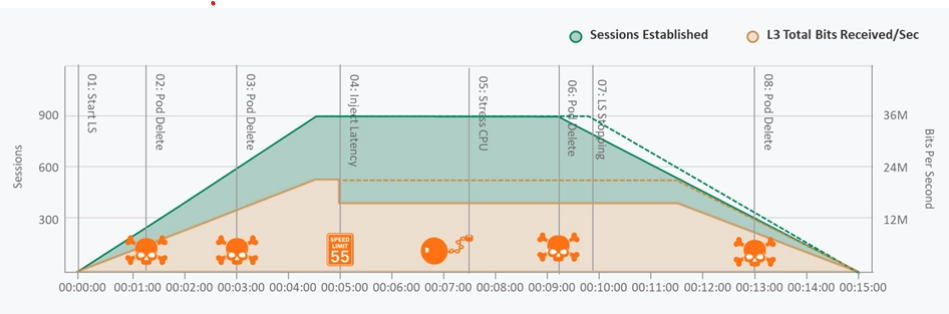

基于故障的測試,即故意對CNFs施加壓力、剝奪其資源或使其處于混亂場景中,是韌性驗證過程中的一個關鍵部分。

故障不再是一種必須不惜一切代價避免的異常情況。在云原生環境中,故障是意料之中的——甚至被視為系統正常行為的一部分而被接受。

如果不進行這些測試,就無法驗證云原生網絡功能(CNF)在實際情況下是否會按預期表現。一個在理想條件下表現良好但在壓力下崩潰的CNF,無法被信賴來支持關鍵任務的5G服務。

針對CNF韌性的全面方法必須考慮多個維度:

資源可用性:評估在CPU、內存或存儲受限條件下的行為。

進程韌性:確保當容器崩潰時,CNF能夠自主重啟或恢復。

編排行為:驗證Kubernetes(或其他編排器)是否已正確配置,以便在中斷期間重新平衡工作負載并保持服務可用性。

服務連續性:測試在故障情況下服務網格和流量重定向等回退機制。

依賴管理:評估CNF如何處理上游或下游服務中的故障,而不會引發連鎖性停機。

在實際故障場景中的韌性

設計具有韌性的CNF需要在廣泛的故障場景中進行驗證。例如,在CPU或內存受限的情況下,CNF應優先處理核心功能,而不是意外崩潰。當容器崩潰時,它們應干凈地重啟,理想情況下不會丟失狀態或影響其他服務。同樣,如果Pod被驅逐或節點宕機,編排器必須有效地重新分配工作負載以保持連續性。具有韌性的CNF還應能夠優雅地處理外部依賴項(如數據庫或信令服務)的丟失,使用重試、斷路器或回退路徑。這些行為對于確保正常運行時間和可靠性至關重要,特別是在網絡規模擴大和軟件更新變得更加頻繁的情況下。

測試與驗證:讓韌性成為現實

將韌性構建到云原生網絡功能(CNF)中只是開始。通過持續測試來證明其韌性,才是真正的保障所在。可觀測性工具、日志系統和監控平臺雖然必不可少,但它們只能描述系統的狀態,而無法在故障條件下驗證其行為。真正的韌性測試必須超越監控,必須模擬現實世界中的故障事件,并評估CNF的響應。這包括引入故障、觀察恢復情況、衡量性能下降,并從用戶角度確保服務連續性。理想情況下,這些測試應集成到持續集成/持續部署(CI/CD)管道中,確保每次新的代碼推送或基礎設施變更都能自動驗證其韌性。這種主動的方法降低了風險,并增強了人們對系統處理意外情況能力的信任。

人為因素:培養韌性心態

具有韌性的CNF不僅需要技術上的卓越,還需要心態上的轉變。團隊必須將故障視為學習、改進和強化系統的機會,而非威脅。開發者、測試者和運維人員必須就故障場景、測試覆蓋范圍和恢復指標進行協作。韌性必須被視為一項一流特性,在整個開發生命周期中保持關鍵績效指標(KPI)的一致性。這種文化上的轉變使組織能夠更快地行動、更可靠地交付,并在面對復雜故障時保持信心。通過將故障正常化,團隊可以在無懼的情況下進行創新、更快地迭代,并最終為用戶和企業帶來更好的成果。

在5G世界中,實時服務、自動化和用戶期望不斷攀升,韌性并非可選,而是基礎。CNF是云原生網絡的動力引擎,其生存、恢復和適應的能力決定了整個系統的質量和可靠性。通過分層架構、嚴格的故障測試以及文化上對韌性的接納,組織可以實現現代電信運營所需的穩健性。